あやふやな相続の知識では後で大きな後悔をしますy。

そこで今回は離婚と再婚をされたかの相続についての注意点です。

それは

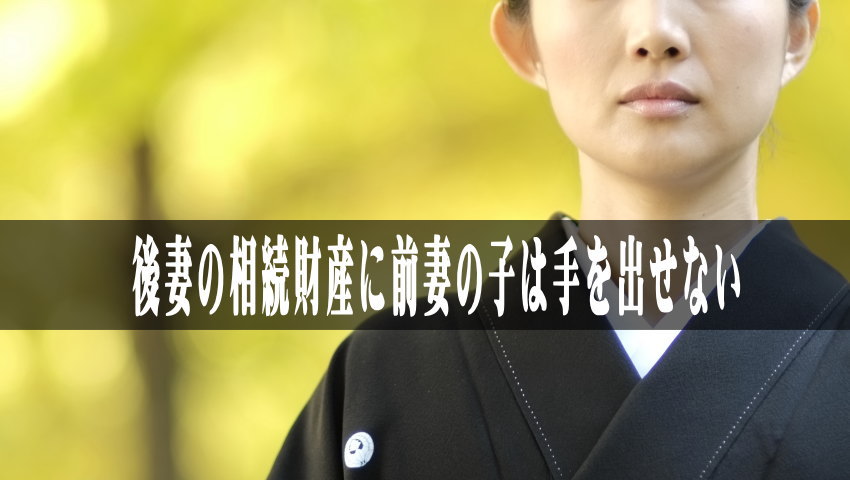

二度目の相続つまり後妻の相続の時に前妻の子供は相続人ではない

ということなんです。

確かに夫からすれば「自分亡き後の後妻の老後の不安を解消しておきたい」と考えるのは当然です。

でも、後妻にわたった遺産がその次の相続(後妻が亡くなった時)のことも考えなければいけません。

もちろん後妻と前妻との子供の関係も考慮しなければいけませんが、このあたりをあまり深く考えないで遺言書などを作成してしまう方も多いのでご注意してください。

正しい相続の知識と夫と後妻と前妻の子がしっかりと話し合っておけば後妻と前妻との子でも相続でもめることもありません。

後妻の相続時に前妻の子供は法定相続人ではない

相続では一回一回分けて考える必要があります。

たとえば「父親の相続」と「母親の相続」は別物なのです。

後妻にわたった遺産は後妻のものである

たとえ後妻であっても籍さえ入籍していれば最も優遇される法定相続人です。

ですからその相続割合は

後妻(1/2)

子供(1/2の頭割り)

なんです。

こんなことはみなさんご存知だと思います。

しかし、次の後妻の相続時(後妻が亡くなった時)の相続人は

後妻の子供(たとえ前夫との子供であっても)

子供がいなければ

後妻の兄弟姉妹(またいあ後妻の甥や姪)

になるのです。

たしかに夫と後妻だけで築き上げてきた遺産であれば、前妻の子であってもそれも納得もできます。

問題は

・先祖伝来の土地であったり

・父の遺産をほとんど後妻が相続した場合であったり

すればなかなか納得もできないのではないでしょうか?

「後妻」と「前妻の子」が次の相続で争わないようにするには?

夫にすれば「自分亡き後でも後妻の老後はできるだけ安心できるようにしておいてあげたい!」と考えるのは当然です、

しかし、前妻の子も自分の子供でありそのことを考えれば悩ましい問題です。

「後妻」と「前妻の子」の養子縁組

少々これはハードルが高いかもしれませんが

「後妻」と「前妻の子」の養子縁組

も考えなければいけないかもしれません。

養子縁組さえしておけば「後妻の相続」(語彙債が亡くなった時)では前妻の子供も相続人になることができます。

もちろん「後妻との子供」がいれば「前妻の子」も「後妻との子」も同じになります。

そうしておけば後妻にも安心して多くの遺産を渡せることができます。

後妻にも遺言書を書いてもらう

後妻に遺産を多く渡すかわりに後妻自身にも遺言書を書いてもらう方法もあります。

もし後妻が亡くなった時には遺言で前妻の子にも相続(遺贈)させる内容のものです。

もちろん遺言書は後で何度でも書き直せるものですから、必ず実現できるとは断言はできませんがきちんと夫(父親)の考えや想いが後妻や前妻の子に伝わっていればそこまで心配しなくてもいいかもしれません。

再婚者は遺産の内容や「後妻」と「前妻の子」との関係性も考えて遺産相続に備える

「後妻」と「前妻の子」が関係してくる相続は、なかなか単純に解決できる問題ではありません。

「遺産の内容」も考えなければなりません。

・先祖伝来の不動産(縁もゆかりもない後妻の親族へいくことも)

・その遺産の経緯(後妻の努力や貢献度が大きい)

・遺産の総額(数百万円?数億円?)

前妻の子との関係性も考えなければいけません。

・離婚後の前妻の子との交流の度合い

・後妻と前妻の子との関係

重要なのは夫(父親)が自分の相続のことを考えること

なにも決めておかない?

なにも話し合っておかない?

それでは法律通りの遺産相続になってもしかたありません。

法律では

後妻(1/2)

前妻の子&後妻との子(1/2の頭割り)

になります。

その次の後妻の相続(後妻が亡くなった時)には前妻の子は相続人ではありません。

それが嫌なら

・遺言書を書いておく

・遺産相続のやり方を考えておく

・生命保険を活用する

ことなどが必要です。

夫(父親)からすればできれば避けたい?とても大変で辛い決断をすることになるでしょう。

それでも、やらなければ後々 泥沼の相続トラブルになるのです。

夫(父親)が

『あとはよろしく!』

という相続ほど無責任でありよくもめるのです。

10秒でわかるこの記事の内容と目次1 離婚した前妻との子供に遺産相続させない方法を教えてください2 離婚した子供に相続させない遺言書を書いても最低限保証された遺留分というものがある3 相続税がかからない範囲の相続で離婚し …

「遺言書を書いておきたいけれど?」 そう考える人は多いと思いますがなかなか遺言書を作れないはず? それは遺言書には2つの選択肢があるからかもしれません。 ・自筆証書遺言(自分で書く遺言書) ・公正証書遺言(公証役場で作成 …

相続の相談を 「どんなことを?」(税金・法律・手続き) 「誰に?」 「いくらで?」 相談すればいいのかわからない? それってあなただけじゃないのです。 相続の相談内容はさまざまです、それによって相談先も変わってくるのです …